市民防災デー ~知ることから始まる、私たちの防災・まちづくり~

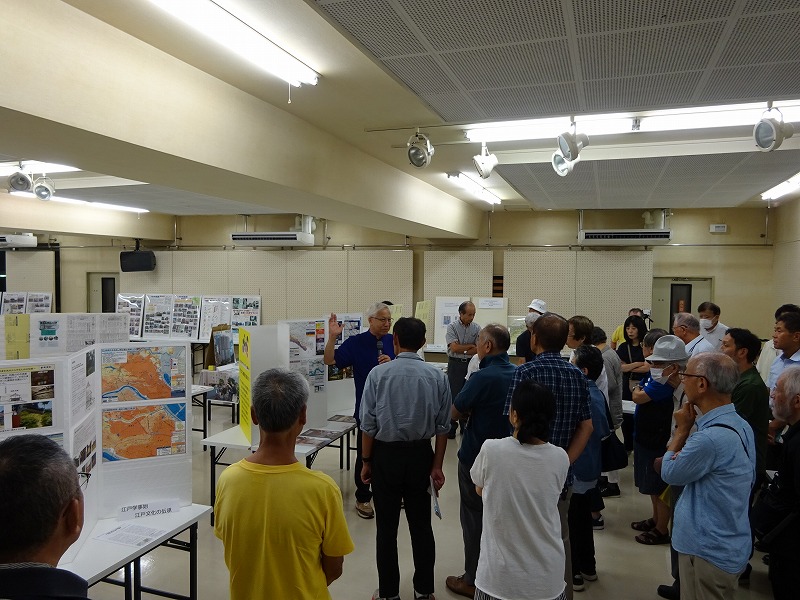

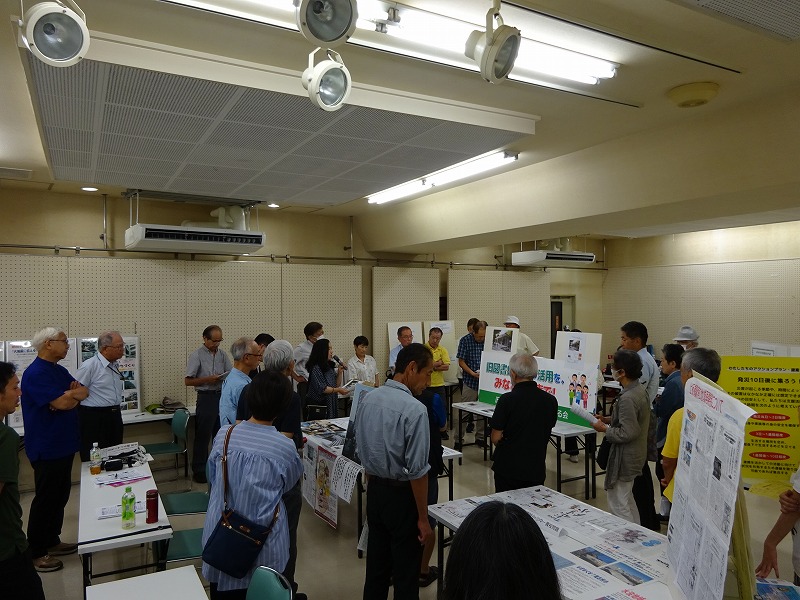

9月6日(土)10時30分から16時30分、板橋区立グリーンホール1階で開催しました。地震や防災をさまざまな視点から3名の講師の方に講演をしていただきました。参加者は81名、主催団体も含めてブース展示は11組で盛会でした。

会場には地震の被災地支援に行った際に撮影した写真のパネル、設計協同フォーラムは戸建てとマンションの耐震補強、新建東京支部は1991年「汐風の人間文化都市構想 臨海部土地利用計画新建試案」と2024年に発表した神宮外苑「再開発に待ったを!『秩父宮ラグビー場と神宮球場の現在地での再生提案』」の展示をしました。

また、今回は「みんなでつくろう!安心・元気なまち『まちづくり交流ひろば』」のブースを設置しました。9団体の仲間が集まり、暮らしや安全・文化をテーマに防災や住民参加のまちづくり、江戸文化や芸術の伝承、平和の大切さなどの活動をする団体が一堂に会しました。講座だけの予定でしたが、まちづくりの展示と各団体の5分間アピールをしたことで全体が豊かな雰囲気となりました。最後に「地域のことを知り、話し合い、未来を一緒に考える時間を共有しましょう。あなたの一歩で、安心して暮らせるまちをつくりましょう。」とまとめました。

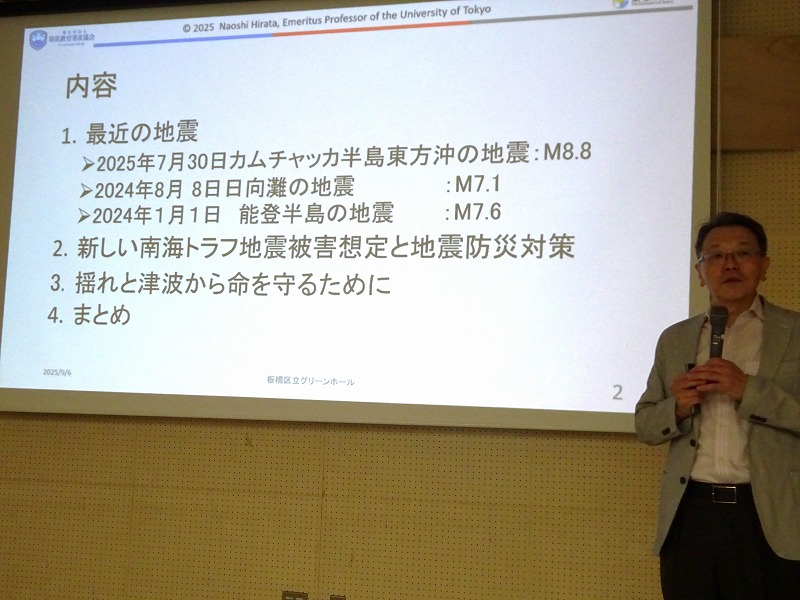

「最新の地震を知って震災に備える」平田直氏(東京大学名誉教授・地震学者)

近年、日本や周辺の国では大きな地震が相次いでいます。2025年7月にはカムチャッカ半島沖でM8.8の巨大地震が発生し、日本でも津波警報が出されました。2024年8月の日向灘地震(M7.1)では宮崎県で震度6弱を観測、「南海トラフ地震臨時情報」が初めて発表されています。また、同年元日の能登半島地震(M7.6)では最大震度7を記録し、津波や家屋倒壊で多くの犠牲が出ました。これらは地震被害の多様性を示す事例です。なかでも今後最も警戒すべきは南海トラフ巨大地震です。30年以内に70〜80%の確率で発生するとされ、M8〜M9規模に達すると予測されています。震度6弱以上の揺れは関東西部から九州まで広がり、津波は高知県で最大34メートルに達する可能性があります。最悪の場合、死者は約30万人と推計され、東日本大震災を大きく上回る被害が想定されています。

平田氏は「『地震を正確に予知することはできない』ので、備えと行動が命を左右します。日頃から『どこへ逃げるか、どの経路を通るか、誰と避難するか、何を持つか』を確認し、家具の固定や非常持ち出し品の準備をしておくことが必要です。能登半島地震や日向灘地震、カムチャッカ地震の経験は、地震の脅威を改めて示しました。地震を知り、日常の備えにつなげることこそが、多くの命を救う鍵となります。」とまとめ、最後に防災のポイントとなる「建物の耐震化で命を守る・避難所環境の改善で災害関連死をなくし命をつなぐ・住宅再建やインフラ維持で生活を守る」という3つの柱を強調されました。

「タワマンが大地震に見舞われたら〜東日本大震災・仙台タワマンの経験から〜」村島正彦氏(都市計画コンサルタント)

仙台のタワーマンション被災経験を踏まえ、首都直下地震などが首都圏のタワマンを襲った場合の影響を話されました。耐震構造では上階で大きな揺れが生じ家具転倒や窓破損もある一方、免震構造は被害を抑制します。大規模地震後は在宅避難が基本とされますが、停電・断水・ガス停止やトイレ・エレベーターの長期使用不能が想定されます。機械式駐車場も損傷で機能停止する恐れがあります。家具固定や簡易トイレ備蓄など具体的対策が重要と指摘されました。

2025年のミャンマー地震では震源から1000km以上離れたタイ・バンコクの超高層ビルが共振し、長周期振動によって超高層建物だけの問題ではなく、周辺や離れた場所に影響を及ぼすことが映像で紹介されました。

「聞き書きによる関東大震災の全体像」森まゆみ氏(作家・編集者/地域誌『谷中・根津・千駄木』元編集長)

1923年9月1日、相模湾を震源とする関東大震災が発生し、死者約10万5千人、住宅約29万戸が全焼・全壊しました。昼時の火災が被害を拡大し、特に本所被服廠跡では約3万8千人が犠牲となりました。避難は上野公園など大規模におこなわれました。情報遮断や流言飛語により「朝鮮人が井戸に毒を入れた」などの虚偽が広まり、軍隊や自警団・警察により朝鮮人・中国人・社会主義者などが虐殺されました。戒厳令の下、社会不安は拡大しましたが、復興は迅速に進み、鉄筋コンクリート建築や道路拡幅が進められた一方で、民衆暴力や行政の恐怖政治も課題を残しました。

当時の人々の証言と資料で描いた様子、生活の中での恐怖や避難の実態、市民の助け合いや復興の歩みなど、関東大震災から100年を過ぎ、記憶している方からのお話を記録にすることの大切さを感じる講演でした。

その後、交流のひろばとして、市民運動に取り組む人たちから報告をしてもらいました。

加賀まちづくり協議会

3月と8月以外は毎月第3水曜に協議会を開催しています。次の9月で267回目です。地域内の建築計画協議に限らず、目地づくり全般や地域のエリアマネージメントに関わる組織です。先ずは「公益」となる「地域貢献の視点」を優先し、そしてその次に「共益」となる「周辺・近隣への配慮」を尊重すること、加賀の魅力を高めるような敷地・建物の整備を図ること、加賀の良好な街並み景観を創り、維持していくことを目的に活動をしています。

特定整備路線補助26号線を考える会

2015年1月に東京都が国土交通省に補助26号線の事業認可の申請、同年2月に事業認可の告示が行われました。この事業認可によりハッピーロード大山商店街が約170m分断されるなど、地域住民の追い出し、生業をつぶす計画を通してはならないと、住民本位のまちづくりを求めて2015年3月に結成。道路計画と地域の暮らしを両立させるため、住民目線で考えています。

住民参加のまちづくりを考える会@高島平

板橋区高島平二丁目三丁目周辺地区が住民無視の再開発が計画されています。住民参加によるまちづくりを求めて、「①緑の環境を守れ ②高さ110メートルの超高層住宅建設は中止を ③建設に伴う区道延伸による安心安全の住民生活を壊すな」を求め活動しています。

江戸学事始 ― 江戸文化の伝承

江戸の知恵や文化を学び、今に活かす活動を広げています。江戸時代の災害の様子も展示されました。

浮輪寮同友会 ― 芸術文化の交流と里山の伝承

民家を再生し、芸術を通じて人と人をつなぎ、自然や里山の文化を伝えています。

せたがや防災NPOアクション

世田谷区内で多様な活動を行っているNPO等が、日頃からそれぞれの活動を理解し、発災時には世田谷区等と連携しながら、このネットワークを活かして、地域の被災状況を把握するとともに、いち早く必要な支援につなげていくことを目的としています。地域の力を合わせ、災害に強いまちづくりを進めています。

旧図書館跡地利用の会(板橋区ときわ台)

区立中央図書館跡地の利用は住民の声を尊重した施設の実現を住民に開かれた空間として活用するための活動です。

戦争反対!憲法改悪を許さない オール板橋

平和と人権を守るため、声をあげる市民のネットワークです。展示は「志村小・小中一貫校問題」でした。

上板橋まちづくりを考える会

上板橋南口地域の再開発に声を上げ住みよいまちづくりを目指して活動しています。「まちづくり便り」のバックナンバーも展示されました。

情報を共有・交流するよさを実感

市民防災デーには当日次のような感想が寄せられました。

「最近の地震を知って、震災に備える」については「日本は地震列島であり常に備えが必要と再認識した」「素人にもわかりやすい内容で、もっと時間が欲しかった」「地震に関する総合的な知識を得られた」。

「タワマンが大地震に見舞われたら」については、「仙台のタワマン被害の具体例がなく物足りなかった」「内容は期待外れで新しい情報が少なかった」「タワマンは危険と思っていたが、むしろ地震対策がされていると知った」。

「聞き書きによる関東大震災の全体像」については、「聞き語りにより震災を身近に感じられた」「長年の取材の迫力を感じた」「朝鮮人虐殺の背景などを知れて興味深かった」。

「まちづくり交流のひろば」については、「交流の場が増えれば連帯感が生まれると感じた」「発表の時間が短く、高齢者中心なのが課題」「地域の課題を共有できたことが良かった」。

このほか、 まちづくり・まち壊しで気になることとして、「再開発だけでは解決できない問題がある」「加賀町地区の積み重ねに感動した」「利益優先や弱者排除、都市形成の破壊が懸念される」。

全体の感想として「講演は的を絞った方が良いが企画は素晴らしい。大変勉強になった」といううれしい感想をいただきました。

今回の企画で、学ぶ、情報を共有する、交流をして活動の輪を広げる、そのような場をつくることの重要性をあらためて感じました。地域に根ざした活動の実践とも言えると思います。